|  |  |  |  |

강냉이죽

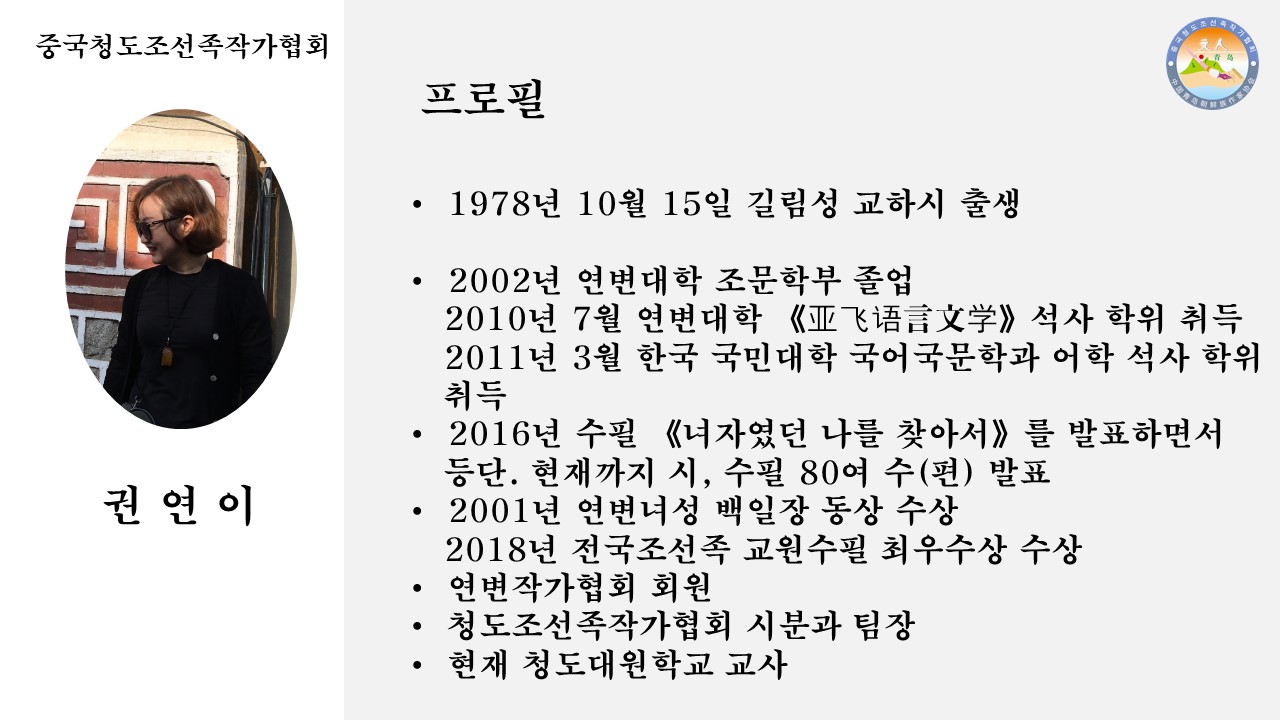

권연이

강냉이죽

밤11시, 나는 지금 주방에서 강냉이죽을 끓이고 있다. 한 번도 해먹어보지 못한 낭죽을 나는 어쩌다 이렇게 하고 있었다.

며칠 전, 떡가게에 들렸다가 가게 사장이 따끈따근한 강냉이죽이 금방 나왔는데 먹어보라고 얼마나 추천을 하던지 거절을 잘못하는 나는 차마 사양하지 못하고 한 그릇 사서 집에 가져왔다. 가득 본 장을 정리하면서 이 강냉이죽이 얼마나 맛이 있길래 그렇도록 추천을 했을가 하는 생각을 굴렸다.

(뭐 해 나오기 바쁘게 다 예약이 된다고? 그래서 조금만 늦어도 사지 못한다고? 그렇게 맛이 있는 건가?)

역시 가게 사장은 장사에 고단수다. 강냉이죽을 별로 좋아하지도 않는 나 같은 사람한테도 이렇게 장사를 할 수 있다니. 그런데 정말 먹고 싶어서가 아니라 그냥 호기심에 나는 강냉이죽을 한 숟가락 떠서 입에 가져갔다.

구수하였다. 은은하게 단 맛도 났다. 댕글댕글한 옥수수 알갱이들이 입안에서 통통 튀며 씹히는 맛 또한 먹는 데 감칠맛을 더 한 거 같았다.

(아닌데… 기억 속에 강냉이죽은 이런 맛이 아니였는데…진짜 맛이 없었는데…)

하지만 나는 분명 반해버렸다. 강냉이죽에 반해버렸다. 내 입맛이 이렇게 쉽게 넘어갈 줄은 생각조차 못했다.

솔직히 내가 여태 좋아했던 그런 맛은 절대 아니였다. 죽을 해도 야채죽, 전복죽, 계란죽, 영양죽 하면서 괜히 밥보다 죽이 더 신경이 쓰인다. 그래서 그런지 평소에는 죽을 별로 해먹지 않는 나에게 강냉이죽은 더 말할 것이 없이 낯선 음식이다.

참 촌스러운 맛이라고 해야 했다. 이 강냉이죽은 맛이 없는데 또 맛이 있었다. 다시 한술 떠서 입에 넣었다. 오돌오돌 강냉이가 씹히는 순간, 정주간에서 아궁이 불 때며 큰 가마솥에 강냉이죽을 끓이던 엄마가 떠올랐다.

그때 나는 그 강냉이죽이 그렇게 싫었다. 진짜 흰쌀죽처럼 부드럽지도 않았고 씹으면 모래알 같이 느껴졌다. 달지도 고소하지도 않았던 강냉이죽이 나는 정말 싫었다.

그래도 엄마는 겨울만 되면 자주 끓였다. 할머니가 좋아하신단다. 가을이 되면 단단하게 여물어버린 옥수수를 말렸다가 알알이 떼어서 창고에 두었다. 추운 겨울이 되면 큰 가마솥에 강냉이죽을 했다. 옥수수 알갱이들을 강낭콩이나 울타리콩이랑 같이 하루밤 물에 불렸다가 푹 퍼질 때까지 은근한 작은 불에서 주걱으로 저으면서 한참을 끓여야했다. 강냉이죽은 사실 시간과 정성이 들어가는 음식이였다. 그렇게 말랑말랑하게 익을 때까지 곁에서 지켜야 했다.

엄마는 그렇게 정주간에서 반나절 넘게 불을 집히고 강냉이죽을 끓였다. 그리고 푹 익은 강냉이죽 한 냄비 들고 할머니 집으로 갖다드렸다.

나는 맏며느리인 엄마를 좋아하지도 않는 할머니께 정성을 그렇게 드리는 엄마가 리해되지 않았고 그런 엄마가 왠지 불쌍해서 화가 났다.

그러나 그런 내 마음을 알지도 못하시는 우리 할머니는 정식으로 강냉이죽으로 드시기도 했고 때로는 간식으로 드시기도 했다. 가끔 설탕이나 소금을 넣어 간을 맞추어 드시기도 하셨다.

작년 겨울, 한국에 계시던 엄마가 일년만에 돌아와서는 장에 나가시더니 찰강냉이를 사오셨다. 그리고는 이삼십년 전처럼 온밤 옥수수를 불렸다가 이튿날 죽을 하셨다. 그리고 할머니처럼 아침도 강냉이죽을 드시고 점심도 드시고 하셨다. 나는 어릴적 강냉이죽에 대한 좋지 않은 인상으로 먹지 않는다는 것을 엄마는 잘 알고 계셨지만 그래도 먹어보라고 권하시기도 했다.

“할머니가 엄마를 그렇게 미워하면서도 엄마가 만들어준 강냉이죽은 참 잘 드셨어. 근데 엄마는 왜 굳이 그렇게까지 할머니한테 잘 보이고 싶었던 거야?”

먹어라는 강냉이죽은 안 먹고 그때 마음 속에 있던 질문을 엄마한테 했다. 그 말에 엄마는 “그래도 너거 할머니 강냉이죽은 내가 한 것이 제일 맛있다고 했다”라고 하시면서 웃었다.

할머니가 하도 맛있게 드시니 우리 아이들도 처음엔 먹겠다고 달려 들었다가 한입 먹고는 맛이 없다고 죽그릇을 내밀었다. 그런 손녀들을 보고 엄마는 “이놈들, 이렇게 맛있는 걸… 에미 닮아가지고…” 하면서 설탕을 살짝 넣어서 아이들한테 다시 건네줬다. 애들은 생글생글 웃으며 달달하고 맛있다면서 한그릇 뚝딱 먹어치웠다. 그런 모습을 엄마는 마냥 행복하게 바라보셨다.

12시가 넘어갔다. 제일 작은 가스불에 한시간 넘어 끓인 강냉이죽이 말랑말랑 다 익어가고 있었다. 강냉이죽을 끓이면서 할머니도 생각해보고 엄마도 생각해봤다. 그렇게 강냉이죽을 싫어했던 나도 곁들여 생각 해봤다.

할머니가 걸은 세월 속에 엄마가 걸어 가고 엄마가 걷고 지나간 세월을 내가 다시 밟으면서 우리는 서로 사랑하다가도 섭섭해하기도 하고 미워하기도 하며 그러다 또 사랑하고…

변하고 있는 세월 속에서 우리는 사실 변하지 않는 사랑을 하고 있다.

그래서 나이가 들면서 입맛이 변한다고들 하나 보다. 나도 그런가 보다. 할머니처럼 엄마처럼 산전 수전 인생을 겪을 만큼 겪으면서 할머니가, 그리고 엄마가 먹던 나이를 나도 먹으면서 입맛도 변했나 보다.

래일 아침, 식탁 우에 오를 강냉이죽에는 설탕을 살짝 넣어주어야겠다. 아직 깊은 구수한 맛을 모르는 아이들에게 달콤한 맛으로 기억에 남을 수 있도록 말이다. 그래서 아주 후날 딸애들이 커서 내 나이가 되였을 때 강냉이죽을 보면 달콤했던 강냉이죽과 그렇게 강냉이죽을 좋아하셨던 할머니와 한 밤중에 강냉이죽을 끓이던 이 엄마가 생각날 수 있도록.

지금의 나처럼…