|  |  |  |  |

동주할매

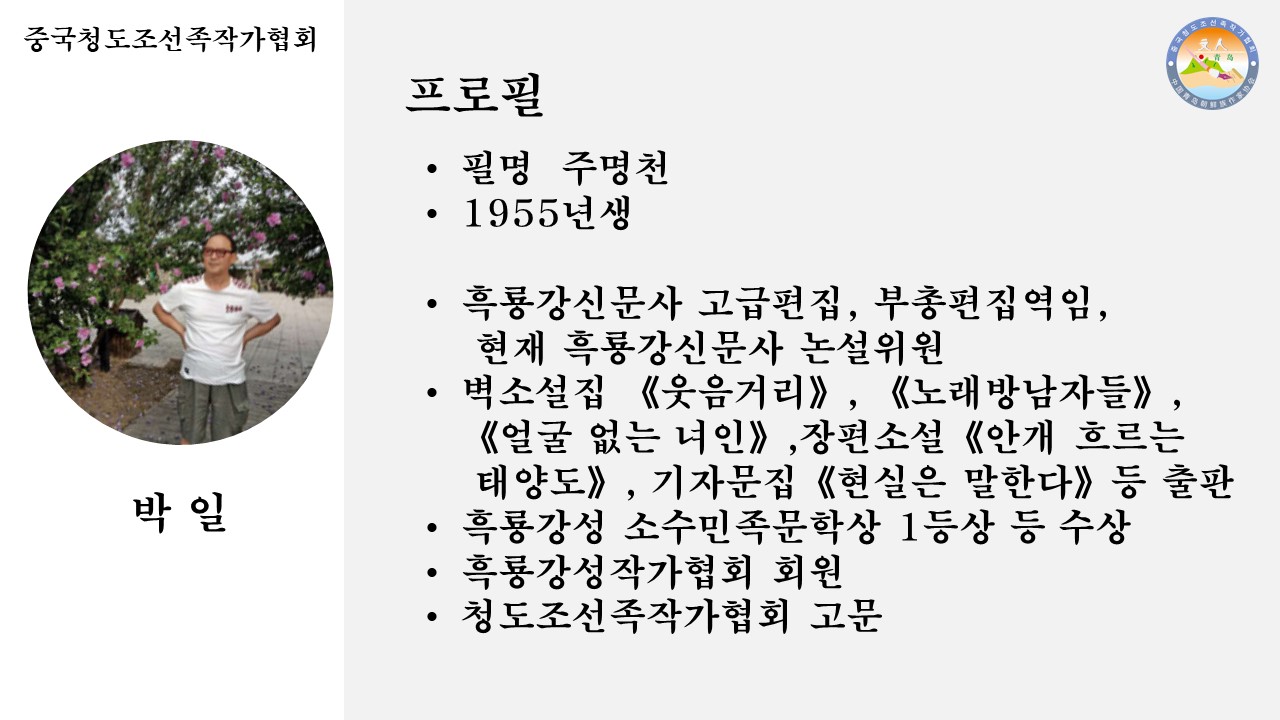

박일

동주할매

여름 해볕이 벌판을 지지기 시작할 무렵, 동주할매는 치마자락을 펄럭이며 마을앞에 있는 함지골버스역으로 나갔다.

“할매는 어디로 가세요?”

“아녀, 우리 동주 마중 나온기라.”

“동주 대학시험 잘 쳤대요?”

“암, 잘 치구 말구, 누구 손준디…”

동주할매는 하얀 틀니를 들어내며 활짝 웃는다.

“그럼요, 할매가 직접 돼지족발까지 가져다 먹였으니 그 녀석 힘이 펄펄 났을게 아닌가요.”

누군가 뜬금없이 “돼지족발” 이야기를 꺼내자 동주할매를 둘러싸고 있던 사람들이 갑자기 웃음을 참지못해 입을 싸쥐고 돌아간다.

지난 봄, 동주할매는 현 중학교에서 대학입시 공부를 하는 손주를 먹이려고 푹 고은 돼지족발을 들고 현성으로 가는 버스에 올랐다.

“할매, 그게 무슨 보물이기에 그냥 품에 안고 계셔요?”

버스에 같이 오른 마을사람들이 물었다.

“돼지족발이여, 우리 동주를 먹이려구…”

“혹시 그 족발, 만든지 오래된거 아닌가요?”

“아녀, 오늘 새벽에 삶은 기라.”

“그런데 지금 할매 안고 있는 그 비닐봉지에서 이상한 냄새가 나거든요.”

“맞아요. 아까부터 역한 냄새가 났어요.”

주변에 앉은 사람들이 이구동성이다.

그래서 품에 안고 있던 비닐봉지를 풀어헤치는 순간, 와! 동주할매는 물론, 목을 빼들고 구경하던 사람들 모두가 황소눈이 됐다. 그것은 구수한 돼지족발이 아니라 밥알이며 김치쪼각이며 질퍽하게 퍼진 음식물쓰레기였던 것이다. 아침에 버스를 타려고 집에서 나올때 한손에 돼지족발 보자기를 든 할매는 정주칸 출입문가에 음식물 쓰레기 봉지가 보이길래 다른 한 손에 그것까지 들고 밖으로 나왔는데 돼지굴옆에다 쓰레기봉지를 버린다는게 그만 돼지족발보자기를 버렸던 것이다.

그날로 이 이야기는 온 함지골에 쫙 퍼져 듣는 사람마다 한바탕 배를 끌어안고 돌아가게 했다.

하긴 요즘들어 동주할매는 그런 웃음거리를 자주 만들어냈다. 다른건 그만두고 발에 신는 양말 한가지만 가지고도 동네사람들을 두번이나 웃겼다.

한번은 할매가 며느리 보고 양말이 한짝 없다고 했다.

“한짝은 어머니 발에 신었잖아요.”

“신었으니 한짝이디…”

“또 한짝은 어머니 손에 들었잖아요.”

“들었으니 한짝이디…”

할매는 발도 들어올리고 손도 들어보이며 그냥 한짝이라고 우겼다.

며느리는 하는 수 없서 양말을 들고 있는 시어머니 손을 양말을 신은 발에 가져갔다.

“이래도 한짝인가요?”…

그러던 할매가 또 한번 양말이 한짝 없다고 했다. 며느리가 보니 이번엔 정말 손에는 없고 한쪽발에만 양말을 신고 있었다. 그런데 이불궤에서 간밤에 덮고 잔 이불까지 꺼내 털어보며 온 방안을 희뜩 번졌어도 다른 한쪽 양말은 나타나지 않았다. 며느리는 너무 이상해서 할머니가 한쪽발에 신고 있는 양말목을 만져보았다. 세상에! 며느리는 입을 딱 벌렸다. 할매는 양말 두쪽을 한발에다 꿰신고 있었던 것이다.

이윽고 현성에서 함지골로 오는 버스가 도착했다.

“우리 동주 온댜-!”

동주할매는 차창너머로 동주를 발견하고 좋아서 퐁당퐁당 뛴다. 그리고는 치마자락을 펄럭이며 달려들어 버스에서 내리는 동주를 두팔로 껴안는다. 아니, 껴안는다기 보다는 어느사이 어른으로 변한 손주의 넓은 가슴에 달랑 안겼다. 그렇게 안기고도 당신이 손주를 품에 품은듯 좋아서 주먹으로 동주의 등을 올리 두드려댄다. 그 모습이 재미나서 버스에 오르고 내리던 사람들이 눈섭춤을 추며 구경을 한다.

동주할매는 손주의 손을 쥐고 마을로 들어섰다. 지나가는 사람마다 허리를 굽히며 인사를 했다.

요즘들어 기억력이 떨어져 엉뚱한 웃음거리를 만드는 노인이였지만 함지골에서는 동주할매라 하면 모두들 어르신 대접을 했다. 옛날 어린애를 젖먹이던 시절, 뒤산에 잣따러 갔던 시아버지가 날이 저물어도 돌아오지 않아 찾으러 떠났던 그 녀는 허리에 찬 밥곽을 잃어버려 하루종일 산에서 굶다가 허기져 쓰러진 시아버지를 발견하고는 서슴없이 젖가슴을 헤치고 젖을 짜서 먹였다는 미담이 오늘까지도 사람들의 입에 오르는 것도 있겠지만 년세가 들었어도 옹근 십년이나 반신불수로 운신 못하는 남편을 극진히 보살펴왔기 때문이다. 밀장문을 사이두고 늙은 량주는 안방에서 살았는데 할머니는 령감몸에서 나는 더러운 냄새가 젊은이들 방에 건너간다고 아예 밀장문은 열지도 못하게 대못을 박고 벽처럼 도배를 해놓았는가 하면 령감 몸에 며느리는 까닥 손을 대지 못하게 하고 십년을 하루같이 할아버지 대소변청소도, 속벌 빨래도 당신이 손수 해왔기에 마을사람들은 대단한 할매라고 혀를 찼다.

“애비여! 에미여! 어서 상부터 차려야한당께.”

동주할매는 밖에 나와 기다리고 있던 아들 며느리에게 호통을 친다.

“허허 어머니도 참, 아직 점심때도 되지 않았는데요 뭐.”

아들이 껄껄 웃었다. 그런데도 할매는 마음이 급해 손사래를 친다.

“에미여, 어서 내 방에 들어가보랑께, 매돌우에 어제 과일이랑 명태랑 상감을 사온게 보일기라.”

“상감이라니요?”

그 소리를 듣자 아들도 며느리도 그리고 방금 들어서는 손주까지 어리둥절해서 서로 얼굴을 쳐다본다.

“이 사람들 오늘 뭘 잘못 먹은겨? 어서 제사상을 차리라는디 그래도 못 알아 듣능겨?!”

“아!- 예!-”

그제야 아들 며느리는 노인의 뜻을 알아차리고 제사상을 차리려고 서둘러댄다.

할매는 방구들에 엉덩이를 붙이기 바쁘게 동주를 끌어다 곁에 앉힌다. 그러더니 이번엔 두손으로 정중하게 동주의 손을 꼭 쥔다.

“동주야, 이 할매 니한테 미안한 짓 한기라…”

“?... …”

“그러니까 음력으로 사월초닷새날, 니 할배가 돌아가신기라…”

“예?...왜 저한텐 알리지 않았어요?”

“그래말이여 미한하데이… 다 이 할매 불찰이여. 니가 시간 쪼개며 공부하는디 방해될가봐 이 할매 니한텐 알리지 말라 했등기라.”

동주는 할매가 시키는 대로 할아버지 령정사진이 놓여있는 제사상에 술을 붓고 큰 절을 올렸다.

기실 이 제사상은 차리지 않아도 되였다. 할아버지가 가시던 날 할매 몰래 동주는 집으로 달려왔던 것이다. 대학시험 같은거야 올해 안되면 래년에 다시 치면 되지만 큰 손주로서 할아버지 가는 길은 반드시 봐야한다며 아버지가 전화로 알렸던 것이다.

하지만 치마자락을 펄럭이며 한창 열이 나서 이번엔 숟가락으로 밥을 한술 뜨거라! 그 다음엔 한 사발 맑은 물을 떠서 상에 올리거라! 하며 정색해서 제순을 집행하는 할매앞에선 누구도 꿀먹은 벙어리가 되여있었다.